令和7年度 4月より雇用保険料率が変更

令和7年度の雇用保険料率は、4月1日より変更となります。

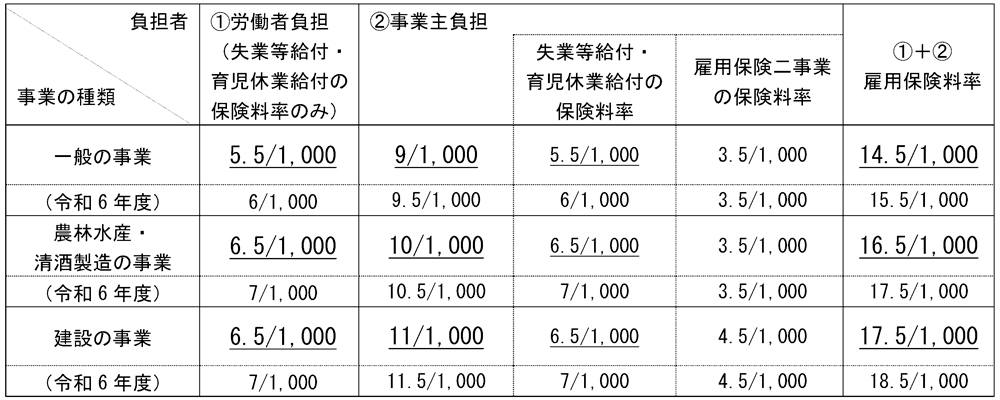

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

【 令和7年度の雇用保険料率(下線は変更部分) 】

〇令和7年4月1日~令和8年3月31日

高年齢雇用継続給付の支給率変更

高年齢雇用継続給付とは、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者の方に支給される給付です。

令和7年4月1日以降、支給率が変更となります。

◇対象の方:令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方が対象となります。

◇令和7年4月1日以降の支給率

| 各月に支払われた賃金の低下率 | 賃金に上乗せされる支給率 |

|---|---|

| 64%以下(61%以下) | 各月に支払われた賃金額の10%(15%) |

| 64%超75%未満 (61%超75%未満) | 各月に支払われた賃金額の10%(15%)から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率 |

| 75%以上 | 不支給 |

( )内は令和7年3月31日以前の低下率・支給率

「出生後休業支援給付金」が創設されます

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合 などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

1.支給要件

被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。)が、次の①および②の要件を満たした場合に、「出生後休業支援給付金」を支給します。

- 被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

- 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

2.支給額

支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

「育児時短就業給付金」が創設されます

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給される給付金です。

1.支給を受けることができる方(受給資格・支給要件)

育児時短就業給付金は、次の①・②の要件を両方満たす方が対象です。

- 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること

- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること

加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給します。

- 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月

- 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

- 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

2.支給額・支給率

原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。

ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

なお、次の①~③の場合、給付金は支給されません。

- 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき

- 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき

- 支給額が最低限度額以下であるとき